【未経験者必見】CAE解析とは?エンジニアの将来性や年収見込みは明るい?

CAE解析という言葉をご存知でしょうか? 一般的にはなじみの薄い言葉ですが、DXが急速に進行する製造業を中心に需要が高まっているコンピューターを活用したシミュレーション解析手法を指すもので、いまでは機械設計において欠かすことのできないプロセスとなっています。

CAE解析とは、どのような目的に用いられ、どのような仕組みで解析を実行するのか。解析のメリットや必要となるツールとともに、高い将来性が期待されるCAE解析エンジニアに求められる知識や適性、ならびに将来性についても紹介していきます。

Contents

機械設計になくてはならないCAE解析とは

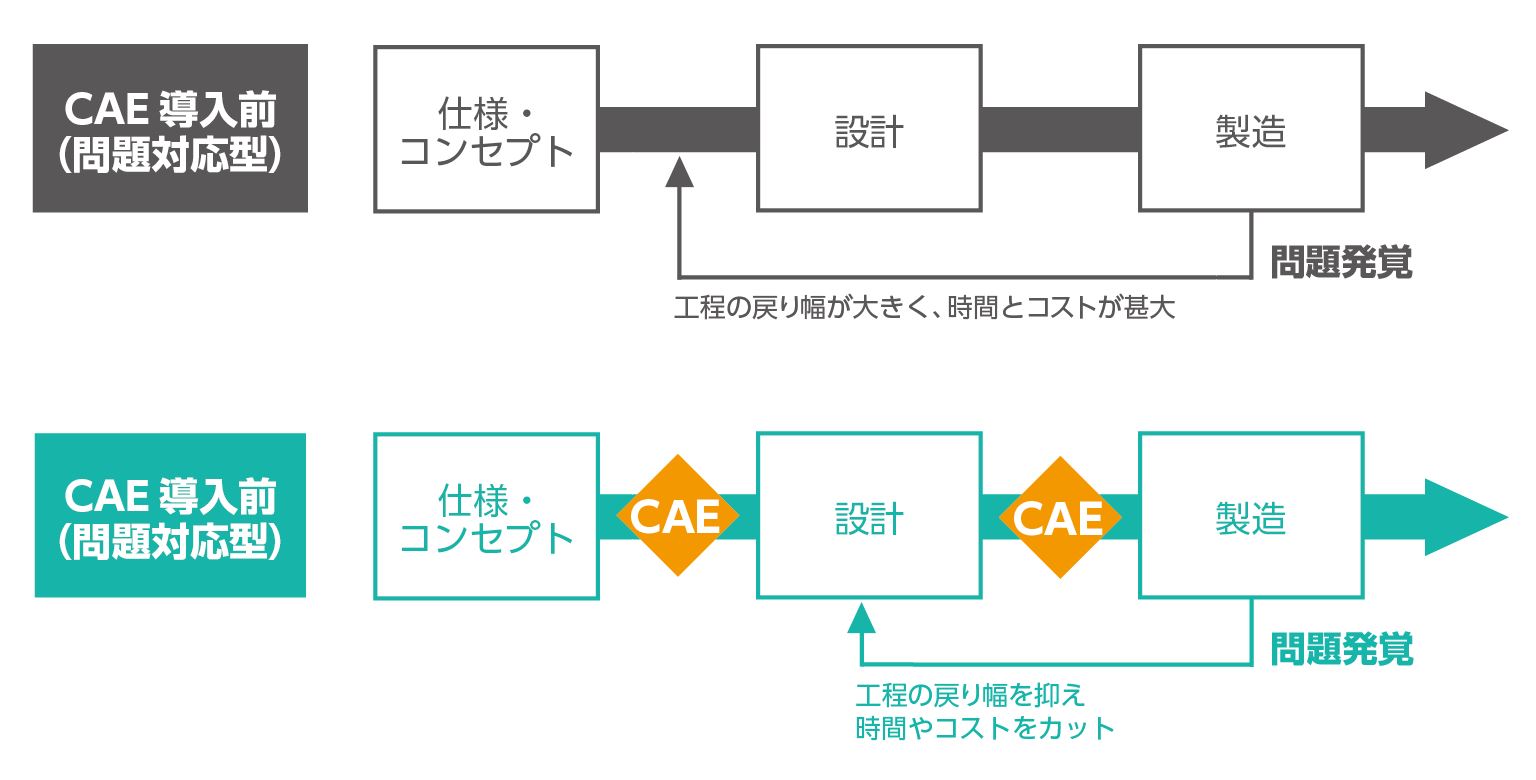

CAE(読み方:シーエーイー)は、「Computer Aided Engineering」の略称で、設計段階でその製品に性能的な問題がないかシミュレーションし、工程設計の事前検討を手助けするコンピューティングシステムです。

設計段階で発生する問題には、たとえば荷重・振動などによる強度面での問題や、熱の伝わりやすさによる熱問題などが挙げられます。CAE解析は、これらの問題を設計開発の段階からパソコン上でシミュレーションする手法です。

機械設計になくてはならないCAE解析とは

CAE解析の用途は、製造プロセスにおける広範な領域におよびます。

【CAE解析の主な用途・目的】

- 応力解析シミュレーション

- 伝熱解析シミュレーション

- 流体解析シミュレーション など

また、これらの目的で活用されているCAE解析は、製造現場に次のようなメリットをもたらします。

- プロセス(時間)の短縮になる

- コストカットになる

- 再現困難な環境でのシミュレーション結果を獲得できる

- 環境にやさしい

まず大きなメリットに挙げられるのが、CAE解析の活用によって、試作機の作成回数、あるいは実験回数などを削減できる点です。

これはプロセスの短縮になるばかりでなく、コスト削減にもつながります。たとえば自動車を衝突させるなどコストがかかる実験の代替としてCAE解析を活用する、と考えてみると、コスト削減のイメージも容易に想像できるでしょう。

さらに、「宇宙空間ではどうなるか」「100万度の環境下でどうなるか」といった、実際には再現困難な環境でのシミュレーションを実行できる点もメリットです。試作や実験によって生じるエネルギーや産業廃棄物も減るため、環境負荷がかからない点も見逃せません。

CAE解析ツールの仕組み

CAE解析を実行する「CAE解析ツール」は、主にCADソフト・解析ソフトに分類されます。

【CAE解析ツールの仕組みと流れ】

- CADソフトによって実験に必要な形状データを生成する

- 生成された形状データをもとに、「プリプロセッサ」「ソルバー」「ポストプロセッサ」の3つのソフトで解析する

| プリプロセッサ | CADデータで生成された形状データのほか、解析に必要な条件を入力する |

|---|---|

| ソルバー | プリプロセッサより入力された情報をもとに実際の計算を実行する |

| ポストプロセッサ | ソルバーの計算結果をビジュアル的に分析し、設計へフィードバックする |

CAEツールを駆使したCAE解析は、製品設計の過程において必要不可欠なプロセスとなっています。

CAE解析ツールの導入事例

CAE解析にはさまざまなメリットがあることから、ホンダやトヨタ自動車といった大手メーカーでも実際にCAEツールが活用されています。

ホンダ:設計案に対して都度行われる「実験」をCAE解析に置換

ホンダでは、性能検討やシミュレーションにCAE解析ツールを活用し、実験に関連する業務負荷の軽減を図っています。

複数提案される設計や形状に対し、それぞれを実験し設計案を絞り込んでいくアプローチでは、業務負荷は自ずと増大します。そこでCAE解析ツールを用いた性能検討を事前に実施し、実験を介さずに設計案を1つに集約。実験リソースの削減と同時に開発スピードの向上に取り組んでいます。

トヨタ自動車:グループ会社も含めたトータルでの解析環境を構築

トヨタ自動車でもCAE解析システムを運用し、グループ関連会社も含め共同活用できる体制を敷いています。

これまではグループ会社各社がそれぞれ独自にCAE解析システムを運用していました。しかし開発ピーク時に計算リソースが不足してしまい、解析に遅れが生じるケースがあること、またピークを想定した計算リソースを各社が準備することにコストの増大が懸念されることから、体制の見直しを図りました。

結果、大規模開発の解析や複数解析の同時処理などを実行できるようになっています。

パーソルクロステクノロジーでは、エンジニアのスキルアップ・キャリア形成を支援する無料セミナーを定期開催しております。ご興味のある方は下記リンクよりご覧ください。

CAEツールを使用するために必要な3つの知識

CAE解析、ならびにツールを有効に活用するために必要とされる3つの知識について、それぞれ解説していきます。

- 材料力学の知識

- 有限要素法の知識

- ソフトウェアを利用するための知識

材料力学の知識

CAE解析にはさまざまな工学知識が求められますが、なかでも重要となるのが材料力学に関する知識です。

材料力学とは、機械や構造物に負荷がかかったときに生じる応力や変形が生じるかを計算し、強度設計にフィードバックする際に活用される学問体系です。

有限要素法の知識

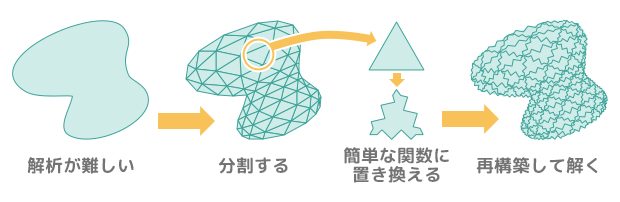

有限要素法とは、解析が困難な微分方程式を小領域に分割して解くことで、近似解を獲得する方法です。

CAE解析では、複雑な形状や性質の物質を小さな要素に分割して解析し、簡単なモデルへと置き換え、再構成を経て全体としての挙動を予測・計測します。

CAE解析エンジニアになるには?将来性と向いている人

上記の3つの知識のほか、CAE解析エンジニアにはどのような素養が求められるのでしょうか? 実際の業務内容と適正、さらに職種の将来性を紹介します。

CAE解析エンジニアの業務内容と向いている人

CAE解析エンジニアの業務内容は、大きく3つのステップに分類されます。

- 【シミュレーション】CAE解析ソフトを用い要件に応じたシミュレーションを実行

- 【分析・検証】シミュレーション結果を分析し、求める性能に対し問題がないか検証

- 【フィードバック】問題が認められる場合は、設計の見直しをフィードバック

上述した通り、業務にCAE解析ソフトを用いるため、ソフトに関する知見も当然ながら欠かせません。

また、シミュレーションやフィードバックを繰り返し進行する業務であるため、粘り強く業務に取り組める素養や、旺盛な探求心がある人に向いている仕事です。

CAE解析エンジニアに見込まれる将来性と年収水準

CAE解析エンジニアの需要は増加しており、高い将来性が見込める職種です。その背景には、製造業におけるDX推進の流れがあります。

製造業のあらゆる工程へのDX導入が進行するなか、CAE解析のベースとなるデータ量は増大し、データの取得効率も最適化へ向かっています。また、CAE解析が活用される領域も拡大しており、IoTやAIなど先端技術との融合への期待値も高まる一方です。

こうした変革を受け、製造業におけるCAE解析エンジニアの需要が増す一方で、供給が追い付いていないのが現状です。需給ギャップが顕在化している状況から、CAE解析エンジニアの価値や年収水準は今後も右肩上がりとなる、将来性の明るい職種と予見されます。

まとめ

CAE解析を扱うには、解析対象の製品知識はもちろんのこと、学術分野やソフトウェアなどの広い知識が必要となります。製品開発者である機械設計エンジニア・CAEエンジニアになるための知識を、独学だけで身につけるのは難しいでしょう。

計算力学技術者(CAE技術者)の認定資格取得においても、実務経験は必要です。CAE技術と経験値は相関するため、工学的な探求心を持って粘り強く業務にあたり、場数を踏む努力が求められます。