ナレッジとは?ビジネスでの使い方やノウハウとの違い・ナレッジマネジメントの共有フロー

ナレッジは知識や情報の総称として広く使用されている言葉ですが、ビジネスシーンにおいては、組織内に蓄積された専門的な知識やノウハウを指すことが一般的です。

このナレッジを集積し、一元管理する手法は「ナレッジマネジメント」と呼ばれており、組織内での知識共有および情報の有効活用を目的として、多くの企業が事業に取り入れている施策です。これにより、組織の競争力の向上や問題解決の効率化が図られます。

本記事では、ナレッジの概要やナレッジマネジメントを実践する方法のひとつである「SECIテンプレート」について、具体的な事例を交えつつ解説します。

Contents [hide]

ナレッジとは

広義におけるナレッジとは、「人が経験や学習を通じて獲得したあらゆる知識や情報」の総称です。一方、ビジネスの観点においては「ナレッジ」の意味する内容はさらに具体化され、専門的な知識や経験、ノウハウなど、組織や個人が持つ価値ある情報と解釈されています。

ナレッジは、問題解決や意思決定、創造性や生産性の向上など、さまざまな目的に活用されているものです。

ナレッジの意味と言い換え

ナレッジは(英:knowledge)とは、直訳すると「知識」「知恵」を意味する言葉ですが、広義においては「人が経験や学習を通じて獲得したあらゆる知識や情報」と言い換えられます。

他方、ビジネスの文脈における「ナレッジ」の言葉は、特に専門的な知識やスキルを指すことが一般的です。

- 組織内に蓄積された経験やノウハウ

- 有益性の高い情報

- 付加価値のある経験や体系的な知識

あるいは、業界におけるベストプラクティスなどもナレッジの一部として捉えられます。

また、ナレッジは個人の知識や情報の「集合体」として捉えられるケースも少なくありません。

ビジネスシーンにおけるナレッジ活用の重要性

ビジネスの成長とナレッジの活用には、明確な相関関係が認められます。ナレッジの獲得および集積は、企業や部署、チームの競争力を高め、成果を創出するために欠かせません。

さらにナレッジは、「個人」の能力や経験といった属人的な壁を取り払い「組織全体」に波及し、持続的な成長やイノベーションを促進します。問題解決や意思決定の質を向上させるなど、ナレッジはビジネスシーンにおいて重要な役割を担っているのです。

ノウハウとナレッジの違い

「ノウハウ」と「ナレッジ」。この2つの言葉には親和性がありますが、両者は異なる概念です。

- ノウハウ:具体的なスキルや手法を指し、実践的な知識として捉えられる

- ナレッジ:ノウハウに加えて、経験や学習によって得られた知識全般を包括する

ノウハウはより具体的で実用的な知識を指す言葉で、ナレッジはより広範かつ抽象的な知識を含んでいる位置付けです。

ナレッジ共有の仕組みづくり「ナレッジマネジメント」

ナレッジを活かした施策に「ナレッジマネジメント」という取り組みがあります。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントは、これまで従業員個人に依存していた情報や知識を、組織レベルで収集、蓄積、共有、活用していく取り組みです。組織内のナレッジを適切に管理することで、情報の不足あるいは煩雑化は解消され、新たなイノベーションの創出や生産性の向上を促します。

ナレッジマネジメントでは、情報の流れや共有の仕組みの整備に重点が置かれます。

ナレッジ化の方法:暗黙知を形式知へ変換

ナレッジマネジメントの実践にあたっては、「暗黙知」と「形式知」の理解が欠かせません。

- 暗黙知:個人の経験に紐づく属人的な知識

- 形式知:文書やデータベースなど形式化された知識

ナレッジマネジメントでは、暗黙知を形式知に変換するプロセスが重要です。この変換には、経験者へのインタビューやワークショップ、ドキュメント化などの手法が一般的に活用されています。

ナレッジマネジメントのメリット

ナレッジマネジメントの実践により、ナレッジの共有や情報の一元化といったメリットを獲得できます。

ナレッジの共有

ナレッジマネジメントは、これまで個人の知識や経験則に頼っていた部分を形式知化し共有するアプローチです。情報が適切に整理され、アクセスしやすくなる結果、情報共有や情報の受け渡しのオペレーションも円滑化します。

これによりメンバー間のコミュニケーションも促進され、心理的な安全性や生産効率性が担保された環境での業務遂行が実現します。

情報の一元化

ナレッジマネジメントにより、散在していた情報が統一されたプラットフォームやデータベースに蓄積されることで、情報の欠落や情報の時系列に関する不備といった諸問題は解消へ向かいます。情報更新や改修も容易になり、最新の知識を業務に迅速に反映できる体制が整うのです。

また、組織における特定の個人に傾斜した依存度も解消されます。突出した知識や経験を有するメンバーのなかから退職者が出た結果、業務が回らなくなってしまうといったリスクも軽減されるでしょう。

さらに、情報そのものが会社の有効資産として機能するようになり、業績向上や事業拡大の可能性も広がります。

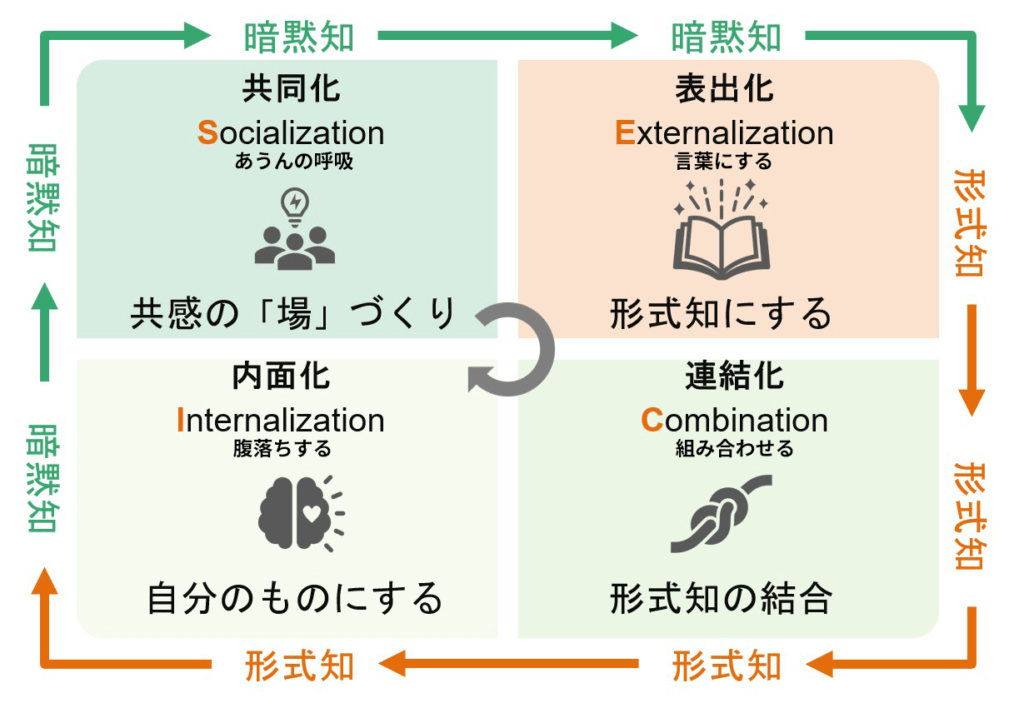

ナレッジマネジメントを実現するSECIモデル

画像引用元:SECIモデル|NPO法人SECIプレイス

ナレッジマネジメントを実現する手法のひとつに、「SECIモデル」が知られています。SECIモデルとは、以下のプロセスのそれぞれの頭文字から構成される、ナレッジの共有や創造を促進するためのフレームワークです。

- Socialization【共同化】

- Externalization【表出化】

- Combination【連結化】

- Internalization【内面化】

Socialization【共同化】

個人が持つ暗黙知を共有するプロセスです。チームミーティングやグループディスカッションなど、対話を通じて経験や知識を共有し、新たなナレッジを生み出します。

Externalization【表出化】

共同化された知識を形式知に変換するプロセスです。経験やノウハウを文書化したり、グラフや図表にまとめたりと、他者との共有が容易な形式に再構築します。

Combination【連結化】

複数のナレッジを組み合わせ、新たな知識を生み出すプロセスです。異なる知識や情報を統合し、新たな洞察やアイデアを創出します。さらに情報の結びつけや関連付けを経て、より豊かなナレッジへと醸成されます。

Internalization【内面化】

共有された知識を個人の暗黙知として吸収・活用するプロセスです。他者から得た知識や情報を自身の経験やスキルとしてインクルードし、自己成長や業務オペレーション改善に活かします。

個々人が学びを実践に昇華させることは、組織全体の能力向上にも寄与します。

ナレッジマネジメント導入の成功事例

では、実際にナレッジマネジメントの導入に成功した事例を紹介します。

自動車製造メーカーの場合

とある自動車製造メーカーでは、国内で培った知識や改善点などの暗黙知を形式知化して、海外の支店へ情報を共有することにしました。

その結果、海外拠点の生産性を国内レベルまで高めることに成功したのです。

看護士の場合

看護現場では、暗黙知と形式知を明確に分けたことによって成功を収めた事例があります。

たとえば、形式知にあたる部分では患者のカルテや問診票、フローシートなどを見ることで患者の状態を把握できます。

それらを使って情報共有すれば、スピーディかつ効率的な引き継ぎが可能です。

一方、患者単位の細かいケアに関しては、一人ひとり異なるため実務経験が重要となります。

この部分は暗黙知にあたり、実際に患者の病状を見ながら引き継ぎを行う必要があります。

このように、業務を「形式知」と「暗黙知」に分けることで、引き継ぎに必要な情報を整理できるため、仕事の効率化を図ることに成功しました。

ナレッジマネジメントシステムを実現するには

ナレッジマネジメントは、社内のツールや企業が提供するサービスを活用すると効率的に行うことができます。

ここでは、ナレッジマネジメントの効率化を図るための方法をいくつか紹介します。

おすすめツールの活用

情報共有ツールを活用することで、ナレッジマネジメントを促進させることができます。

情報共有ツールの製品ラインナップは、幅広い展開を見せています。

求める条件を明確にし、自社に合ったツールを導入することが大切です。

初心者でも簡単「Stock」

「Stock」を利用すれば、多くの話題が入り乱れるチャットの「情報が流れてしまう」というデメリットを解消することができます。

「Stock」には、チームメンバーやプロジェクトごとにフォルダやノートを作ることができ、重要な情報をストックしていくことが可能です。

ストックされた情報はメンバー間で容易に共有ができ、チームのタスクを手軽に管理できる機能も搭載されています。

オープンソース「Knowledge」

「Knowledge」は、無料で利用できる情報共有ツールです。

オープンソースが公開されているため、カスタマイズし自社に適した機能を搭載することも可能です。

自社の業務にカスタマイズ「kintone」

「kintone」は非常に多機能な情報共有ツールです。

多岐に渡る業務に適用可能ですが、その分機能を絞り込まないと実用性に欠けてしまうため、扱いに注意が必要なツールです。

クラウドサービスを扱う会社に依頼

既存のツールを使うのではなく、クラウドサービスを扱う会社に依頼するという手段もあります。

ここでは、ナレッジマネジメントに適した会社を紹介します。

ナレッジラボ

「ナレッジラボ」はクラウドベースの経営サポートサービスです。

普段使っている会計ソフトのデータを、そのままナレッジラボのサービスにインポートすることで、簡単に経営分析を行うことができます。

公式HP「ナレッジラボ」:https://knowledgelabo.com/

ナレッジスイート

「ナレッジスイート」を導入すれば、自社に必要な機能のみが搭載されたシステムを構築することができます。

一般的なツールには、使わない機能が搭載されていることが多く、業務を行うのに不便と感じる可能性があります。

そこでナレッジスイートによって自社専用にカスタマイズすることで、業務の効率化を図ることが可能です。

ナレッジスイートは、情報の共有だけではなく、営業支援や顧客管理を行うこともできます。

公式HP「ナレッジスイート」:https://knowledgesuite.jp/

ナレッジマネジメントで業績アップ

ナレッジマネジメントは、今までの暗黙知に頼った経営に対する解決策の一つです。

暗黙知を形式知化することで、企業の業績アップや拡大につながることもあります。

ナレッジマネジメントを成功させるには、適切なツールやサポートサービスの活用が重要です。

自社に必要な機能や項目を見極めるためには、自社やベンダーのIT部門に相談するのも一つの手です。

もし、カスタマイズが可能なツールを検討しているのであれば、不要な機能を削ぎ落とし、新規項目を追加することもできます。

ナレッジマネジメントの概念と、ツールやサービスの必要性をしっかりと理解し、暗黙知を効率的に形式知に変換しましょう。

- ビジネスにおけるナレッジとは、「有益性の高い情報」「付加価値のある経験」という意味

- ナレッジマネジメントとは「暗黙知」を「形式知」に変換する手法

- ナレッジマネジメントを適切に行うために、ツールやサービスの活用がおすすめ